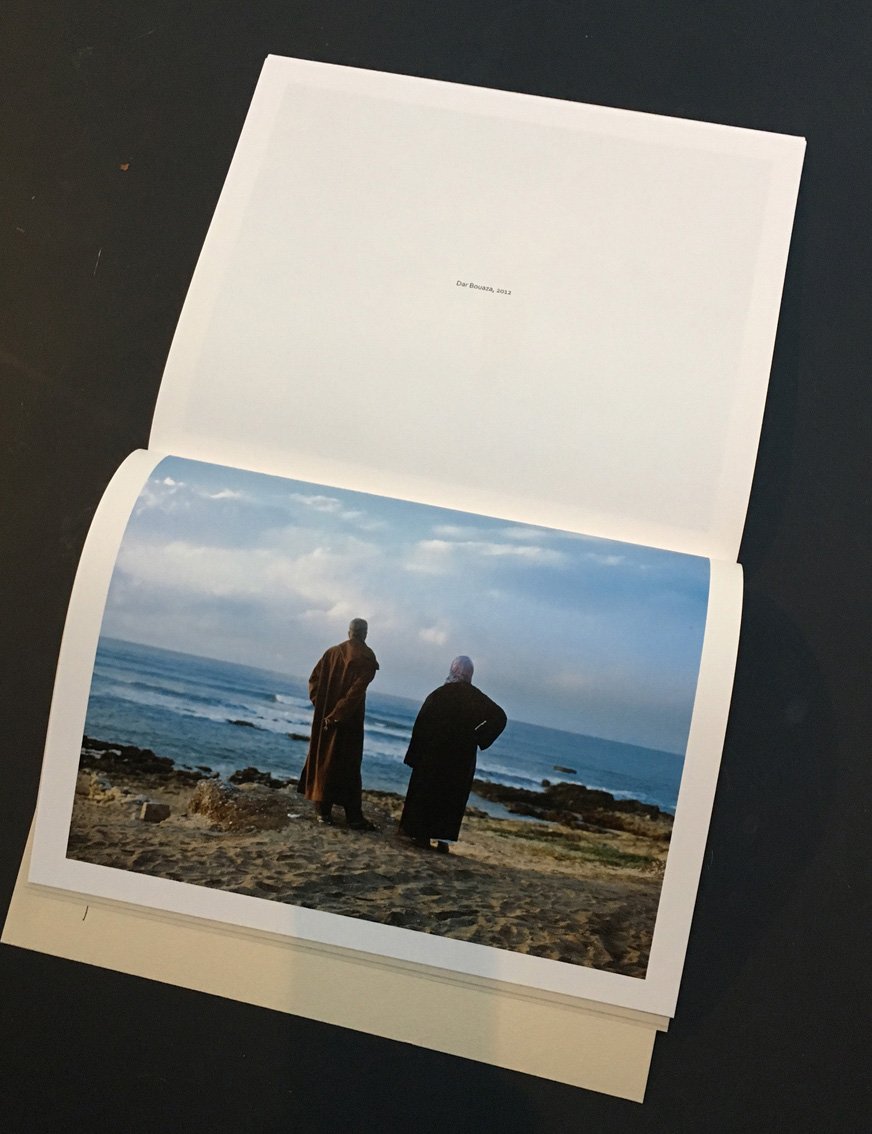

El Bahr

(2012-2014)

series of 20 colour photographs

118x140 cm C-prints on satin paper laminated on dibon and framed in boxes, anti-UV and anti-reflective glass

edition of 3 + 2 A.P.

This work consists of a series of portraits of people from behind facing the sea, along the coast of Morocco. The images were taken with a medium format film camera. Individuals facing the sea. We cannot see their faces; on the other hand, we can clearly see their clothes, the details of their outfits. You can't see their eyes, but you can imagine them riveted on the horizon, absorbed by the expanse ahead of them. In Casablanca, between the Great Mosque and the El-Hank lighthouse, there is a no man's land that a tough cement barrier separates from the sea. Here, in summer as in winter, the Bedaouis - women, children, young employees, couples, seniors - come to watch the ocean. This is what people here call el bahr : "the sea" or "the beach" (in Arabic both words share the same meaning). Weird beach, so different from those of the Corniche, further away, with their open-air swimming pools and improvised football fields; so different also from the beaches along our coasts, dotted with deckchairs and colorful umbrellas. Here, people don't come to bathe or to play beach-tennis but to retreat for a while in an intimate space: that of memory, of love, of sorrow, of hope. This gentleman in a black suit seems to have come here on a pilgrimage; he parked his moped right next to the guardrail and came to sit on the ledge, the helmet still planted on his head. He remained in this position for a long time - half an hour, perhaps - as if absorbed in his thoughts… This young girl in a yellow gandoura crossed the road with an agile step before leaning over the parapet, at the rendez-vous with who knows what nostalgia… We find the same scene in Tangier, on the place called the Phoenician tombs, on the ledge in Larache or all along the ramparts of the Sqala in Essaouira… The sea represents for these people an available space to send walk around the worries of a difficult daily life, where to chase away their ghosts, find their memories, give free rein to their imagination: El Bahr is a territory of the soul. But above all, it is the symbol of an elsewhere dreamed of and always present in their minds: an impassable surface, a cruel barrier that separates them from their loved ones, who have gone to try their fortune elsewhere (this is why, in these enigmatic and often solitary figures, sometimes feels a kind of expectation, like a hope…).

Ce travail consiste en une série de portraits de personnes de dos face à la mer, le long des côtes du Maroc. Les images ont été réalisées avec un appareil photographique argentique moyen format.

Des individus de dos face à la mer. On ne voit pas leurs visages ; on voit bien, en revanche, leurs vêtements, les détails de leurs tenues. On ne voit pas leurs yeux, mais on les devine rivés à l’horizon, absorbés par l’étendue qui les devance.

À Casablanca, entre la Grande Mosquée et le phare d’El-Hank, il y a un no man’s land qu’une rude barrière de ciment sépare de la mer. Ici, l’été comme l’hiver, les bedaouis - femmes, enfants, jeunes employés, couples, personnes âgées - viennent regarder l’océan. C’est ce que les gens d’ici appellent el bahr : «la mer» ou «la plage» (en arabe, les deux mots partagent le même signifiant). Drôle de plage, si différente de celles de la Corniche, plus loin, avec leurs piscines à ciel ouvert et leurs terrains de football improvisés ; si différente aussi des plages qui longent nos côtes, parsemées de transats et de parasols colorés. Ici, on ne vient pas pour se baigner ni pour jouer aux raquettes mais pour se retirer pour quelques temps dans un espace intime : celui du souvenir, de l’amour, de la peine, de l’espoir.

Ce monsieur en costume noir semble être venu ici en pèlerinage ; il a garé sa mobylette juste à côté du garde-fou et il est venu s’asseoir sur le rebord, le casque encore planté sur sa tête. Il est resté longtemps dans cette position – une demi-heure, peut-être – comme absorbé par ses pensées… Cette jeune fille en gandoura jaune a traversé la route d’un pas agile avant de se pencher sur le parapet, au rendez-vous avec qui sait quelle nostalgie…

On retrouve la même scène à Tanger, sur le lieu dit des tombeaux phéniciens, sur la corniche à Larache ou tout au long des remparts de la Sqala à Essaouira… La mer représente pour ces gens un espace disponible où envoyer balader les soucis d’un quotidien difficile, où chasser leurs fantômes, retrouver leurs souvenirs, laisser libre cours à leur imagination : El Bahr est un territoire de l’âme. Mais elle est surtout le symbole d’un ailleurs rêvé et toujours présent à leur esprit : surface infranchissable, barrière cruelle qui les sépare de leurs chers, partis tenter la fortune ailleurs (c’est pourquoi, dans ces silhouettes énigmatiques et souvent solitaires, on ressent parfois une espèce d’attente, comme un espoir…).

Marco Barbon

El Bahr, Filigranes, Paris, 2011

photos de Marco Barbon, textes de Marco Barbon et Denis de Casabianca

El Bahr, les voix du vent et le secret des ressacs

Du haut d’un promontoire, de dos et les yeux rivés sur une mer de nuages, un homme vêtu de sombre, cheveux au vent et avec une canne à la main, contemple un paysage où se mêlent l’alpin et l’océanique. Le célèbre tableau de Caspar David Friedrich, Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages (1818), en plaçant le spectateur dans le dos de celui qui contemple, joue sur la tension produite par une identification possible et une mise à distance. On ne peut s’empêcher d’imaginer quel personnage se trouve là et à quoi il pense ; son visage est caché, qui nous donnerait des indices pour interpréter sa présence. Il ne nous reste qu’à regarder la mer de nuages, les montagnes qui la percent : est-ce là l’objet de sa contemplation, ou son regard lui-même, ou le nôtre enfin ? Et de se demander quel est le « sujet » de ce tableau : la scène représentée (cette pause contemplative), le personnage de dos (celui qui regarde), ou notre propre subjectivité telle qu’elle est happée par la scène ? Et ce paysage n’est-il pas état d’âme – la forme projetée d’une subjectivité intérieure ?

El Bahr peut sembler reconduire photographiquement ce dispositif, mais il joue pourtant tout autrement du fait de ceux qui sont ainsi mis en scène et de l’effet de série. Du coup, ce qui est aussi déjoué, c’est le dualisme sujet-objet, homme-nature, qui est présupposé dans le tableau du maître romantique. Ce qui apparaît dans ces prises de vue, c’est tout autre chose… Car le titre du tableau de Caspar David Friedrich livre un indice essentiel : c’est un voyageur qui contemple. Il a marché avec sa canne jusqu’à un sommet, il a atteint le lieu propice qui donne sens à l’idée même d’une contemplation et d’une élévation spirituelle. Le personnage est une figure – romantique –, presque une posture : la hauteur d’âme qui permet d’être face à une nature sublime. On ne peut s’empêcher alors de penser aux vers de Baudelaire : « Homme libre, toujours tu chériras la mer ! / La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme / Dans le déroulement infini de sa lame, / Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer » (Les Fleurs du mal, 1857). L’âme est infinie, la mer donne l’image dans laquelle peut plonger celui qui saisit cette invitation au voyage. L’homme libre, c’est le poète, qui cultive cet appel et se nourrit de ce qui échappe au commun des mortels.

Les femmes et les hommes que l’on voit dans El Bahr sont des gens ordinaires. Des anonymes, si l’on entend par là ceux que l’on ne pourrait nommer et identifier en les rapportant à une figure claire. Cependant le « n’importe qui » et le « tout le monde » ne sont pas ici un topos philosophique, qui donnerait prise à un discours d’autorité, mais une présence incarnée, car chacun vient sur la rive avec sa différence – on distingue les habits de chacun, qui rattachent ces gens à leur histoire quotidienne. Aussi, la série donne à voir, puisque tous se trouvent face à la mer, un personnage disséminé, un marcheur innombrable, un regardeur aux regards fuyants. Tous regardent vers la mer, mais chacun s’y abandonne à sa manière. Les habits disent aussi le moment de la journée où l’on est venu ici, l’activité que l’on a abandonnée ou interrompue. La façon dont chacun se pose est un geste entier, qui porte en lui l’histoire de ce « personne » et le moment de sa journée. Ceux dont on ne voit pas le visage échappent ainsi au lieu commun, on ne saurait leur assigner une essence sans faire violence à ce qu’ils vivent.

Ils ont cependant en commun de s’être échappés de la société qui les retenait tout à l’heure. Leurs habits ne sont pas les insignes de leur condition sociale, ils font corps avec ces gens dans ce moment et ne décrivent aucun « personnage », aucun rôle. C’est juste ce qu’ils avaient sur eux lorsqu’ils sont allés voir la mer, dans un geste de retraite, dans un temps que l’on s’accorde pour soi. Chaque photographie dit alors une petite scène qui donne à voir ce que Michel de Certeau appelle des « manières de faire » relevant du quotidien. Ce sont des pratiques singulières et plurielles, toujours liées à des situations qui sont autant d’occasions d’inventer un usage nouveau qui permet d’aménager un lieu où vivre. Elles s’inscrivent dans l’ordre social, mais d’une façon souterraine, en sourdine, en composant avec les procédures et la culture établies, pour jouer et « faire avec ». En cela, ces pratiques ont une quasi-invisibilité, elles ne se signalent pas par des produits propres, puisqu’elles consistent essentiellement dans des usages détournés. Mille façons de braconner dans la vie commune pour vivre de traverse. Il y a une créativité qui échappe aux canons de la création, parce que l’ordre régnant donne malgré lui prise à ces innombrables inventions qui viennent déjouer ses injonctions et ses codes, et auxquelles il est de ce fait aveugle. El Bahr met au jour ce qui se passe ordinairement en bord de mer et que nous ne voyons pas. Il faut s’attarder sur la corniche pour remarquer celles et ceux qui s’y arrêtent là un moment. On y voit alors une poïétique anonyme – une poésie sans parole et sans posture, une poésie sans œuvre, mais qui est tout entière dans cette manière de se tenir face à la mer. Les personnes photographiées ne posent pas, elles sont là, pas même surprises, mais accompagnées par le photographe dans leur abandon ordinaire, qui leur donne cette tenue, cet ethos singulier qui apparaît dans chaque cliché.

Michel de Certeau consacre une partie entière aux « pratiques d’espace », pour attirer notre attention sur les parcours et les cheminements qui dessinent l’espace vécu et la familiarité des lieux (L’invention du quotidien, 1990). Les parcours de chacun forment une rhétorique – dans le sens où elles ont des figures et des tours – et elles s’articulent à des récits qui permettent l’appropriation ou la réappropriation des lieux où vivre. Mais, ici, nos marcheurs sont à l’arrêt, au repos. Certains sont venus jusqu’ici, d’autres y sont revenus pour avoir une autre fois repéré ce bon coin, certains ont pausé en passant ou en faisant un détour. Dans les rituels quotidiens de nos marches, en suivant les pas qui trament les lieux, on peut suivre des trajectoires. Et si certains de nos trajets s’attachent à des projets liés à des activités définies, d’autres relèvent plutôt de « tactiques traversières », et forment des espèces de « lignes d’erre », pour reprendre le mot de Fernand Deligny, des « trajectoires indéterminées » comme des phrases imprévisibles (Les Vagabonds efficaces, 1970). Avec ces repos sur la rive, nous avons affaire à une pratique d’espace qui n’est plus liée au mouvement de la marche, ou qui s’y inscrit comme une pause. Quel est l’espace qui s’ouvre au moment où le corps se cale sur la pierre et lorsque le regard se tourne vers l’horizon ? Quelles trajectoires vont fuser à partir de ce coin de terre perdu vers l’océan ? Dans les photos d’El Bahr, on saisit ces moments où des poètes anonymes deviennent des voyageurs immobiles.

Dans ce temps suspendu, ces femmes et ces hommes ne font rien, d’où leur présence discrète, à peine aperçue. Désengagés des actions et des buts qu’ils poursuivaient, ils s’accordent un moment. Ils se sont éloignés du bruit des agitations communes – mais peut-être la rengaine de certaines préoccupations continue-t-elle à faire son chemin dans leur tête. Est-ce l’attrait des rumeurs de la mer qui les a amenés à regarder ailleurs ? Le paysage sonore de l’océan vient recouvrir enfin le brouhaha urbain, le mettre à distance. À l’écart des affairements de tous les jours, ils paraissent chercher un accord intérieur. Lorsque l’on paresse ainsi, un agir paradoxal se déploie, un agir sourd, car il n’est pas dirigé vers un but, un agir qui décroche de nos actions et qui passe d’abord par une perception renouvelée des choses. Regarder la mer sans rien faire. Ce n’est pas un regard désincarné, une pure vision : chacun vient avec son corps, c’est-à-dire aussi avec ses habits, ces habits qui disent nos habitudes et les régions sociales que l’on fréquente. Mais ce sont des vêtements qui ne pèsent pas pour l’instant présent – on n’est plus en représentation, on tourne le dos au monde, on se tourne face à la mer qui n’a que faire des habits que l’on porte. Main sur la hanche, main battante, main derrière le dos, main en appui, mains dans les poches, sous le menton, mains reposées sur les cuisses, bras croisés, pied en avant, assis ou debout, chacun cherche son siège. Lorsqu’on est ainsi assis, inébranlable, on est disponible pour accueillir les humeurs de la mer – on est sensible au clapotis indolent de l’eau, à son crescendo, chaque vague sonne différemment et l’oreille n’est tendue que par l’entente de son retour. On peut fermer les yeux par moments, sans perdre ces continuelles systole et diastole, nourri par le vent et le sel. Le paysage sonore rentre jusque dans la bouche lorsqu’on a la mer au cœur.

À quoi pensent-ils ainsi ? Peut-être à rien, à rien de précis, à rien de fixe ; peut-être une pensée s’insinue-t-elle entre deux vagues et en tire une autre, qui en charrie une troisième. Que regardent-ils ainsi ? Peut-être rien, rien de précis, juste quelque chose de fixe – l’horizon. Mais c’est parce qu’ils ont un siège – qu’ils éprouvent sans rien faire le sol sur lequel ils reposent – qu’ils peuvent se tenir droits et tendus vers l’horizon. Ce parapet, cette balustrade, ce rocher, on s’y appuie et l’on se penche vers la mer : comme si l’on avait enfin sous le corps un lieu en retrait du monde où l’on pouvait éprouver et imaginer le site d’une vie possible. Ce bord de l’eau que l’on rejoint un moment est comme le lieu où insérer dans notre vie présente le point de départ de nos horizons. Immanquablement, des récits et des images remontent en nous. L’expérience de la mer est souvent médiatisée par des voyages racontés. Sous le vent, la rêverie se tisse à partir de ces récits, elle s’entremêle aux humeurs de la mer qui colorent ces histoires. On se souvient d’une histoire, de celui qui la racontait : le héros revient toujours de loin, d’un au-delà. La fabulation est celle du lointain. Le récit légendaire est celui qui ouvre l’espace de l’autre. Le rivage – l’au-delà. Celui qui revient parle de l’au-delà ; la mer fabuleuse porte les légendes de ceux qui sont partis, qui reviendront peut-être ou que l’on rejoindra un jour. Les gens d’ici consignent dans leur cœur cette mémoire des histoires qui nourrit leurs voyages immobiles. Celui qui rêve, rêve du rivage. C’est ce dialogue du rivage et du lointain qui s’actualise dans la rêverie face à la mer. Les paroles rapportées, les fabulations du voyageur, se mêlent aux rêveries du riverain.

El Bahr nous rappelle que toute poésie part d’un lieu. Ce n’est pas l’enracinement d’une imagination sédentaire. El Bahr, c’est le lieu de l’envol des images. Chaque photo montre un site propice à cette poésie éthique : une plage singulière où chacun peut s’abandonner à la rêverie et se transformer intérieurement. Car regarder la mer paresseusement, ça redresse le corps, ça revigore. L’horizon soutient le regard, il donne cet autre appui nécessaire qui nous faisait défaut tout à l’heure, lorsqu’on baissait les yeux, lorsqu’on avait le regard inquiet dans l’agitation commune, à l’affût de ce qui ordonne nos actions. Maintenant, l’espace ouvert dans cette pause libère notre regard. On échange deux mots avec celui ou celle qui est là, avec ceux qui sont partis, on murmure une chanson ancienne ou on reprend une discussion avec soi entamée la veille. Paroles légères, car déjà envolées. La mer est à la fois lien et séparation, entre ici et là-bas, entre ceux qui restent et ceux qui sont ailleurs – les exilés, les morts. Le dispositif donne précisément à voir l’ouverture de cet espace poéthique. Celles et ceux qui regardent se perdent dans l’horizon, sont face à la mer, ils ne nous tournent pas le dos, c’est nous qui regardons avec eux par-dessus leurs épaules. Ils soutiennent notre regard, ils nous invitent silencieusement à partager ce moment, à les rejoindre. Il n’y a qu’un pas à faire pour entrer dans le cadre et appuyer nos coudes sur le parapet. Nous nous voyons regarder la mer.

Si ces photos ont une dimension éthique, c’est aussi qu’elles nous touchent au plus profond. On sent que ce qui se joue dans ces scènes du quotidien relève de l’intimité. On imagine ce que chacun confie à la mer en la regardant, et la confiance que cela engendre en soi. Se confier à la mer, c’est toujours retrouver une confiance qui nous faisait défaut lorsqu’on était seul tout à l’heure, perdu au milieu des autres, s’accrochant aux injonctions sociales et aux attentes que nourrissent ces reconnaissances que l’on guette lorsqu’on est aux abois. Chacun est allé à l’écart, dans un endroit qui n’est pas ménagé par la mer, à portée des vagues indomptables et des embruns insaisissables, à la frontière du sauvage pur qu’est la mer. On s’est retiré au bord du monde, pour assister à la naissance renouvelée du monde. À la frontière du monde des hommes, là où l’étendue de terre – la plage étymologiquement – devient étendue d’eau, s’initie un dialogue silencieux entre soi et les choses. El Bahr, les voix du vent et le secret des ressacs. Que se passe-t-il en eux ? Qu’est-ce qui passe de la mer en eux ?

La série photographique donne une série de temps (temps clair d’hiver, temps brumeux d’été, temps lourd ou gros de tempêtes à venir) qui ne sont pas que la couleur projetée des états d’âme. Le jeu des éléments – terre, air et eau – compose des danses dont l’origine est justement dans cette conversation muette que chacun peut entretenir avec le monde pour se tenir au monde. Dans ces photos, c’est le paysage comme relation qui apparaît. Dans la peinture de paysage telle qu’elle s’est constituée en Occident avec la représentation perspective, chaque tableau est une veduta qui donne aussi la construction de ce qui est donné à voir : par la fenêtre, le paysage apparaît comme une vue, fixée par le cadre et ordonnée par le point de fuite. Système de projection qui est aussi une abstraction et nous donne l’illusion que le sujet est extérieur à ce qu’il voit, et que c’est lui qui éclaire ce qui est à voir. En se plaçant derrière ceux qui regardent, le photographe ouvre l’espace, ou plutôt, en donnant ensemble le paysage et le regardeur, il met au jour cette relation au monde d’un regard – invisible sur la photo, mais pourtant présent – qui est incarné et au milieu de l’étendue – au milieu du cadre, face à l’horizon qui divise la photo. L’espace naît au moment où l’on regarde en repos. L’imaginaire n’est pas ce que projettent des sujets, ce que fabulent des hommes, mais le réel même lorsqu’il se dévoile comme au premier jour. L’horizon n’est pas simplement le lointain, mais ce vers quoi nos rêves peuvent s’envoler, la constitution commune d’un sujet rêvant et de ce paysage qui évoque l’ailleurs. El Bahr donne à voir l’épure du « milieu », le moment et le lieu d’une transformation réciproque, où croissent ensemble certains motifs naturels avec certains sentiments, où se suscitent mutuellement le sujet humain et le monde habitable. Comment se tenir sur terre ? Ce à quoi nous tenons, à part soi et avec les autres, d’ici ou d’ailleurs, est donné exemplairement par ces paresseux qui regardent la mer, humblement, dans une présence discrète où l’on peut partager leur apaisement. Ce que c’est que la mer, apprends-le de la mer ; c’est-à-dire, embrasse la mer, plonge en elle là où elle devient poème. La source poétique n’est pas tant dans le cœur humain que dans le cœur qui écoute le monde, qui répond silencieusement et qui chante de tout son corps.

Denis de Casabianca